Auteur/autrice : Gator

-

Kokekokko aux éditions Issekinicho

Attention, c’est long, puisque c’est 16 critiques en une que je vous livre ici.

Commençons par le fait que ces gens-là aiment bien les noms compliqués. Donc en gros, Kokekkoko ça veut dire Cocorico en japonais, et Issekinicho, je ne sais plus, d’ailleurs, je ne me rappelle jamais du nom exact, il faut que je le recherche sur Google à chaque fois. Je suis sûr qu’ils l’expliquent quelque part dans leur site.

Donc c’est quoi ça ? C’est un bouquin. Un recueil de BDs courtes traitant du Japon de façons diverses et variées (pas assez à mon goût, nous y reviendrons).

Il y a 16 auteurs, et comme vous pouvez l’imaginer il y a à boire et à manger dedans.En fait, avant de parler du bouquin, je voudrais parler de l’éditeur. Donc Issekinicho, c’est une toute jeune maison d’édition fondée par un couple qui résida au Japon il fut un temps pas très lointain. Je ne sais plus trop pourquoi ils se sont lancés dans l’aventure – l’édition, pas le Japon – mais je salue l’initiative.

Bon pour l’instant, comme ils débutent, ils publient surtout des copains, mais c’est normal. Ils étendront très certainement leur catalogue d’auteurs quand ils auront les reins un peu plus solides. Espérons-le en tout cas.Dans l’ensemble, je trouve le bouquin (l’objet physique) vraiment bien foutu et de qualité, chouette papier, chouette reliure, etc. Et vu la taille de l’ouvrage, 25€ ça fait pas cher du kilo. Je salue aussi le fait de l’avoir fait imprimer en Lituanie et pas en Chine.

Bon ensuite, même si l’objet physique est vraiment de qualité, on sent qu’ils débutent en tant qu’éditeurs (pas vraiment une critique, il faut bien commencer un jour) et qu’ils n’ont pas beaucoup d’expérience dans le domaine (non que je n’en ai beaucoup moi-même – j’ai jamais mis les mains dans le cambouis – mais ayant quand même assez étudié la chose lors de mes années académiques, peut-être que j’ai un peu plus l’œil pour certains détails que le lecteur moyen). Les deux trucs qui me sautent aux yeux, c’est que déjà, il leur faudrait embaucher un correcteur. Il y a quelques coquilles qui se sont glissées ici ou là, même si c’est souvent dans les parties dessinées (i.e. elles sont incluses dans le dessin, dans les bulles quoi), c’est quand même le travail de l’éditeur que d’éviter cela. L’autre – et c’est lié – c’est que je me demande à quel point les auteurs ont eu carte blanche ? Certaines histoires auraient gagné à être plus travaillées, plus “dirigées” et là aussi c’est le boulot de l’éditeur. Pourtant une impression qui reste quand je lis l’ouvrage c’est qu’une fois sélectionnés les auteurs ont un peu fait ce qu’ils voulaient, ont livré un produit fini plus ou moins publié tel quel. Je me trompe peut-être, je ne sais pas. De même, trop d’histoires se ressemblent, et comme en plus c’est les moins intéressantes, ça heurte la qualité d’ensemble de l’ouvrage qui aurait gagné à se passer de certaines d’entre elles. Peut-être que là aussi, les éditeurs ne voulaient vexer aucun auteur, mais c’est malheureusement ça aussi le boulot d’éditeur parfois, surtout quand on fait une telle anthologie : soit diriger plus la production de chaque auteur, soit prendre le risque de devoir refuser certains travaux au final.Les auteurs et leurs BDs donc.

Comme je disais plus haut, il y a à boire et à manger dedans. Certaines sont meilleures que d’autres, certaines sont plus intéressantes que d’autres. Certaines s’adressent à ceux qui rêvent d’aller au Japon un jour, d’autres visent plutôt les connaisseurs du pays. Un peu dommage que les deux sortes de récit soient mélangées par contre, peut-être qu’une division du livre en sections (fiction, récit, carnet de voyage) aurait été la bienvenue. Je ne sais pas.

Entrons un peu dans les détails :

Alexandre Bonnefoy:

Bon déjà, Alex, c’est le chef, le patron d’Issekinicho. Je dis ça, je sais pas pourquoi. Juste pour le contexte je pense, vu que sa contribution n’est pas influencée par ce fait (sinon qu’elle est peut-être plus longue que les autres, pas sûr, j’ai pas non plus compté les pages).

Il raconte ses premiers mois au Japon, et même si l’introduction – ambassade, arrivée au pays – aurait pu être coupée (ça aurait donné une histoire plus centrée) j’aime bien le fait qu’il se focalise sur sa maison et qu’il n’essaie pas de nous faire un laïus dessiné sur “le Français qui découvre le Japon” (d’autres le feront). Nous obtenons du coup une assez chouette présentation de ce que c’est que de vivre dans une “guest house” (maison en colocation) à Tokyo. Un bon début.Cyrielle:

Elle a un graphisme très inspiré manga, c’est pas mal, mais il lui manque un peu de touche personnelle. Elle nous présente quelques vignettes de son voyage au Japon : elle s’est déguisée en geisha (maiko) dans les rues de Kyoto, elle nous explique la différence entre un bain, un sento et un onsen. C’est pas forcément mauvais, mais c’est malheureusement d’un intérêt assez limité. L’anecdote maiko, c’est plutôt un truc qu’on raconte aux copains ou à la famille, pas vraiment de quoi en faire une historiette. Le côté guide-pratique que l’on retrouve dans pas mal de BDs du volume, je sais pas…. Peut-être que ça plait aux jeunes générations, perso, je ne vois pas trop l’intérêt non plus. À mon âge, c’est le genre d’information que je recherche ailleurs que dans des BDs : dans l’expérience personnelle si j’en ai l’occasion, ou dans des livres un peu plus encyclopédiques et/ou académiques (ou dans wikipedia quand j’ai pas les bouquins idoines sous la main).Petite parenthèse pour parler du livre de manière un peu plus générale : pas mal d’auteurs sont très jeunes et n’ont pas forcément trop d’expériences de vie (c’est flagrant quand leurs mini-biographies qui se résument pour la plupart à “j’adore dessiner depuis tout petit et voici les études que j’ai faites”) et s’adressent aussi à un public similaire : assez jeune, élevé aux mangas et un peu “bobo” qui trouve les petits détails de la vie quotidienne si fascinants parce que leurs expériences sont assez limitées, et pour eux, un voyage au Japon est un peu le summum d’une “grande aventure”. Je ne juge pas, c’est juste pas le genre de trucs qui m’intéresse trop. Heureusement, c’est pas tout le bouquin qui est comme ça, mais il a ce petit côté auberge espagnole qui le rend un poil bancal par moments.

Delphine Vaufrey:

Delphine, c’est l’autre patronne d’Issechiniko, là aussi, je ne précise que pour le contexte.

J’avoue je suis moins fan d’elle que de son compagnon. Cette fascination pour les petits détails insignifiants de la vie quotidienne dont je parle au-dessus, on est en plein dedans avec elle et son récit tourne beaucoup autour de “regardez toutes les petites mésaventures sans conséquences et sans importances qui me sont arrivées pendant que j’étais au Japon.” Mais il parait que les lecteurs de BDs et surtout de Blogs BDs adorent ça de nos jours. Mais bon, je l’avoue, contrairement à d’autres, elle sait raconter ça très bien, voire même parfois avec humour, donc mon problème avec elle est plus une histoire de goûts et de couleurs qu’autre chose.Dreamy:

Bon là, je vais être super critique. Je connais assez bien Dreamy, pas personnellement, mais j’ai lu son blog pendant assez longtemps (quand elle était au Japon et y postait régulièrement en gros), et vraiment, même si elle est encore un peu jeune et part parfois un peu dans tous les sens, elle est vraiment talentueuse et est capable de faire des trucs supers (et il me tarde qu’elle ait un peu plus de vécu pour voir ce dont elle sera capable à ce moment-là). Mais sa contribution à Kokekokko est… euh… comment dire ?…

Le truc qui en ressort, c’est que comme elle est pote avec les éditeurs, ils l’ont invitée à faire un truc bien entendu, mais pour une raison ou une autre, c’est vraiment un truc mal torché et fait à la va-vite qu’elle nous livre ici. Son dessin est vraiment très en deçà de ce dont elle est capable de faire, quant au contenu, un guide vite fait, pas vraiment bien fait de Kyoto, mouais bof. Je ne vois pas l’intérêt, ni l’utilité. On sent le travail bâclé, et c’est très dommage.Florent Chavouet:

Avertissement: Pour que ma critique de cet ouvrage reste déontologique, je dois vous informer ici que je connais personnellement Florent Chavouet, et que même si nous ne sommes pas exactement intimes, nous nous sommes déjà bourrés la gueule ensemble (oui, désolé, si vous imaginiez que Florent est un homme aussi lisse et pur que son personnage, en vrai, il a une très bonne descente qui rivalise sans peine avec la mienne), donc je ne sais pas si je vais être très objectif dans ce paragraphe.

Ici, Florent nous offre non pas une mais deux histoires, très différentes l’une de l’autre. La première est une blague à base de sushi comme il en poste parfois sur son blog, assez prévisible, mais bien foutue et rigolote. La deuxième est, je pense, plus proche du style de son nouvel ouvrage (que je n’ai pas encore lu, mais dont ma copie est quelque part entre la France et le Japon au moment où je tape ces lignes, espérons que je puisse y jeter un œil avant la fin de mes vacances) dans lequel il se lance dans la fiction. Je ne vous en dirai pas plus, mais c’est une des meilleures histoires du livre.Jibé:

Mouais. Il sait bien dessiner ça c’est sûr, mais l’intérêt de sa contribution – des personnages de mangas et de jeux vidéos insérés dans des scènes de la vie quotidienne tokyoïte – est quand même très très limité. Et pour répondre à sa question : « tes observations sont erronées »Julie Blanchin:

Un peu plus haut je parlais de jeunesse et surtout du manque de vécu de certains auteurs. Je fais partie de ceux qui pensent qu’à part de rares exceptions un bon auteur est forcément quelqu’un qui a un peu de bouteille, même si c’est pas qu’une question d’âge ; ou comme disait Hemingway (j’ai pas la citation exacte en tête) “la condition première pour être un bon écrivain c’est d’avoir quelque chose à dire.” Je pense que c’est le cas de Julie. Son histoire est celle d’une jeune femme, pas celle d’une jeune fille, et même si elle aurait pu se passer n’importe où, c’est au Japon qu’elle se déroule, et je dirais que c’est ce qui fait son intérêt. Souvent quand les gens restés en France imaginent votre vie à l’étranger (quelque soit le pays, mais peut-être encore un peu plus si on est au Japon), ils imaginent des choses inédites et rocambolesques à chaque coin de rue. La vérité est qu’une fois installé dans un certain quotidien, la vie quotidienne (justement) n’est finalement pas si différente que chez soi, on y fait peu ou prou les mêmes choses, juste dans un décor différent.Martin Faynot:

Je connais un peu Martin Faynot (pas personnellement), et j’aime bien. Lui aussi, c’est quelqu’un qui a des choses à raconter et son récit d’un style “six degrés de séparation” est probablement l’un des meilleurs du livre. Là aussi, ça pourrait se dérouler n’importe où, mais néanmoins, il montre, sur quelques pages, quelques éléments intéressants de la vie nocturne tokyoïte à travers cette petite fiction sympathique et malheureusement trop courte (en même temps sa brièveté fait sa force, le récit s’essoufflerait rapidement s’il durait plus longtemps).Mention spéciale pour ses “Balades à Tokyo” de toute beauté et qui retranscrivent bien mieux qu’un récit l’atmosphère de certaines rues.

Nini Wanted:

Désolé, mais je ne suis ni fan du graphisme, ni du contenu qui reprend les mêmes éléments du “Français découvrant la vie quotidienne au Japon à travers ses objets et ses plats bizarres” vus et revus plusieurs fois. Mauvais point supplémentaire : elle est super difficile niveau bouffe (et pourtant qu’est-ce qu’elle en parle!), personnellement, j’ai du mal avec les gens de plus de 12 ans qui sont difficiles avec la nourriture. Surtout que pas aimer la bouffe japonaise… Enfin voila quoi.Priscilla Moore:

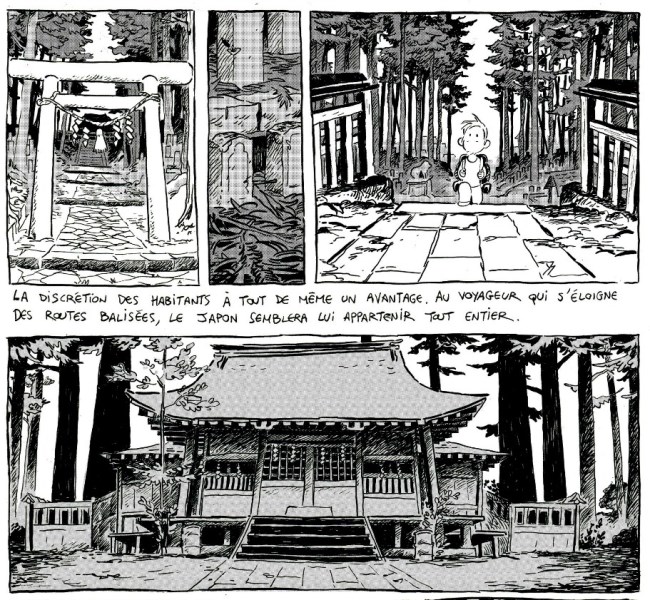

Très chouettes dessins qui donnent une autre vision de la vie au Japon. Petit bémol: Oui tout le monde trouve les singes mignons, mais était-il vraiment nécessaire de leur consacrer la moitié des planches ? C’est avec ce genre de trucs que je pense qu’Issekinicho ne fait pas assez son travail d’éditeur dans le sens “editor” en anglais pas “publisher”. C’est leur boulot de lui dire “Écoute cocotte, je comprends, tout le monde aime les singes, mais là, on sait plus trop de quoi tu nous parles? D’une année au Japon ou bien de singes?”Rémi Maynègre:

J’ai un petit problème avec Rémi. Les dessins sont de toute beauté (et m’ont de suite donné envie d’acheter ses autres bouquins), la narration visuelle totalement maîtrisée, on entre vraiment dans l’image. Mais voila, même s’il n’y a presque pas de texte, celui-ci fait retomber le soufflet : il lui manque vraiment quelque chose, une voix, un ton. Dommage, surtout que les images parlent vraiment d’elles-même, le texte est assez redondant.Remka:

Un peu bizarre le récit de Remka. Il semble se focaliser sur les boulets et autres cas sociaux que l’on croise parfois au Japon. Je parle ici des cas japonais, mais aussi et surtout des étrangers vivant au Japon. Le Japon à effectivement l’air de les attirer, et on en trouve pas mal dans certaines parties – en général très urbanisées – du pays.

Pourquoi ce choix ? Pourquoi pas après tout ? Mais je sais pas, ça manque un peu de contexte peut-être. Pas sûr.Sylvie Bessard:

Pas sûr que penser des pages de Sylvie Bessard. Elles ont un peu le côté “montrons aux Français les trucs typiques – quitte à tomber dans les clichés – du Japon” qui m’agace habituellement, mais dans son cas, peut-être parce qu’elle maîtrise ce qu’elle fait, peut-être parce qu’au milieu des clichés il y a aussi des trucs originaux et intéressants, ça passe. Même si aussitôt lu, aussitôt oublié.Ulysse Malassagne:

Superbe récit. En achetant le livre, c’est vraiment ce genre de récits que j’espérais trouver : un récit personnel, original, maîtrisé, avec un ton, une voix, un style. En fait, je n’en dis pas plus. C’est probablement le meilleur morceau du livre (avec ceux de Florent Chavouet et de Martin Faynot)

En tout cas, je vois qu’il a publié d’autres trucs, je vais m’y intéresser dans les mois à venir.Yllya:

Même problème que pas mal d’autres : Elle veut parler de trop de trucs différents, et au final, elle ne parle pas de grand-chose. Peut-être une question de maturité là aussi. Je ne sais pas à qui parlent ce genre de passages ? Peut-être à ceux qui rêvent d’aller au Japon ? Ils doivent trouver cela très informatif ? Ou alors de ceux qui reviennent de voyage ? Ça leur parle parce qu’ils se disent “oh la la tout comme moi en fait, moi aussi j’ai mangé des onigiri ».

Ceci dit, elle a un style assez sympathique, même si elle survole tout, il y a du contenu, pas juste trois pages, et la présentation “scrapbook” est sympa. S’il ne fallait garder qu’un seul de ces récits survolant le Japon (et sérieusement, l’éditeur n’aurait dû en garder qu’un) c’est celui-ci.Yatuu:

Un autre récit de voyage au Japon générique, cliché, sans style. Dommage de finir avec ça (même si apparemment les auteurs apparaissent dans l’ordre alphabétique).Voila…

Au final, même si j’ai l’impression d’être plus négatif que positif dans ma critique, je salue l’initiative, et je conseille quand même le bouquin si vous vous intéressez au Japon, surtout que les pages sans saveurs et interchangeables seront vite oubliées, et les quelques superbes récits resteront avec vous un peu plus longtemps et vous donneront envie de connaître les auteurs plus en détail (ce qui reste quand même l’intérêt principal de ce genre d’anthologie).

-

Invasion de Larves de Scarabées-Rhinocéros Japonais

Bon, il est temps que je vous donne des nouvelles de mes scarabées-rhinocéros japonais non ?

Il y a déjà un peu plus d’un mois de ça, je découvrais une larve à travers la vitre de mon terrarium.

En fait, je pensais que ces petites créatures naissaient vers le début de l’automne environ. Que nenni! La période d’incubation est de quinze jours seulement.

Sachant que mes scarabées sont « nés » (i.e. sortis de leur chrysalide) la dernière semaine de juin environ (j’ai pas noté la date exacte, j’aurais dû), ils n’ont pas chômé.

L’autre truc que je ne savais pas, c’est que la femelle scarabée pond au fur et à mesure. Je pensais qu’elle pondait tous ses œufs disons en août environ, puis que les larves naissaient plus ou moins en même temps fin septembre environ.

Non. La femelle pond en fait petit à petit (genre un œuf par jour – je ne connais pas le rythme exact), et les larves naissent elles aussi petit à petit.

Donc pour ne pas se retrouver avec une cinquantaine de larves sur les bras, ce qu’il faut faire assez rapidement (et que j’ai fait bien trop tard), c’est mettre la femelle dans un nouveau terrarium sans terre. Pas de terre, pas d’œufs, c’est aussi simple que ça.

Ça m’a un peu attristé cette histoire de séparer ainsi le mâle de la femelle. Certes, ils n’ont pas de sentiments l’un pour l’autre, mais une fois séparés, leurs comportements à vaguement changé. Peut-être, même s’ils ne sont pas exactement des animaux grégaires, qu’ils « apprécient » de voir des représentants de leur espèce de temps à autres. En effet, une fois séparés, je les ai trouvés – tous deux – assez agités, je n’ose dire stressés.

L’an prochain, il faudra que j’essaie de trouver une autre solution, mais celle que j’ai essayé cette année, sur les conseils de ma coach, était de mettre la femelle dans un mini-terrarium rempli de copeaux de bois (genre litière pour hamsters).

La femelle scarabée dans sa nouvelle demeure. Malheureusement, elle n’y est pas restée très longtemps car un drame s’est produit. Un soir, je l’ai retrouvée à l’envers, les pattes en l’air, complètement épuisée. C’est vrai que malgré les feuilles et brindilles installées, elle avait tendance a tomber sur le dos plus que dans son ancien terrarium, et surtout elle avait plus de difficultés à se retourner. En effet, les scarabées ont besoin de pouvoir s’accrocher à quelque chose quand ils tombent sur le dos, sinon, ils s’épuisent et en meurent.

Combien de temps était-elle restée ainsi ? Aucune idée.

Elle est morte le lendemain.

Maintenant, il y a deux hypothèses. La première, le bête accident (au cas où, l’an prochain, il faudra que je pense ce terrarium sans terre de manière différente, peut-être avec beaucoup plus de morceaux de bois, de feuilles mortes, de mousses). La deuxième, après avoir pondu, la longévité d’une femelle scarabée-rhinocéros japonais est assez brève (les femelles de cet animal n’ont vraiment pas une vie rose : à peine adultes, elles se font maltraiter et violer par les mâles, ensuite, elles passent leur temps à pondre, et comme c’est assez épuisant, elles meurent peu après). Donc peut-être que la vie de ma femelle tirait sur sa fin et que c’est sa faiblesse qui l’a empêchée de se rétablir une fois tombée à la renverse. Peut-être.

Mais c’est pas tout de trouver un nouveau logement à la femelle (et d’espérer qu’elle y coule de vieux jours), il faut aussi sortir les larves du terrarium de leur père et leur trouver des logements plus ou moins temporaires.

Alors, on installe un sac de plastique sur le sol, on met le mâle scarabée en sécurité dans un seau (avec couvercle) et on vers le contenu du terrarium sur le sac :

Ensuite, on fouille la terre, jusqu’à ce que l’on trouve toutes les larves. J’avais préparé une bouteille en plastique coupée en deux, et un petit terrarium en plastique, de quoi héberger les quatre ou cinq larves que je pensais trouver.

Sauf que…

… j’ai arrêté de compter après 15 !

J’ai dû aller acheter des mini-terrariums de toute urgence, et j’ai même dû en remettre un certain nombre dans le terrarium original, tellement je n’avais plus d’autres places où les mettre !

Comme vous pouvez le voir, elles sont de tailles différentes (car elles naissent au fur et à mesure et pas en même temps), il y avait même quelques œufs non éclos (et qui n’écloront pas).

Elles sont mignonnes, hein ? Au moment où je tape ces lignes, j’ai sept terrariums et containers de tailles différentes (du plus gros – celui du mâle scarabée – au plus petit faisant à peine deux litres) contenant un nombre indéterminé de larves (entre 15 et 20 probablement).

Comme j’ai promis à ma coach de ne pas les relâcher dans la nature (nous n’avons pas parlé d’euthanasie, mais je crains qu’elle ne soit pas d’accord non plus), elle m’a promis de m’aider à trouver des gens pour les « adopter » (c’est apparemment pas trop difficile à trouver du côté de chez nous). Mais il va être temps de le faire, c’est que ça mange ces bestioles (de la terre spéciale composée essentiellement de résidus de bois), et dans les boîtes contenant plusieurs larves, la nourriture ne va pas tarder à se raréfier.

Demain, il va falloir remettre les doigts dans la terre, recenser le nombre exact de larves, et les réorganiser dans leurs boîtes en vue d’un déménagement loin de chez moi…

Dans quoi je me suis embarqué exactement avec ces bestioles ?

Et moi qui croyait que ça ferait un animal familier original, qui ne demande pas trop d’attention ni de maintenance. Dans le futur, je me dis que si je continue à en avoir, il vaut presque mieux les racheter chaque année et éviter qu’ils se reproduisent (ou alors se faire un ami pêcheur à la ligne, les larves font apparemment de très bons appâts).

-

Égalité et Fraternité ?

Depuis que j’ai de nouveau quitté la France, j’avoue avoir vraiment du mal à m’intéresser à l’actualité quotidienne, cette obsession qu’a mon pays avec l’affaire machin ou bien la polémique provoquée par la petite phrase de bidule me semble encore plus dérisoire vue de loin qu’elle ne l’était déjà quand je vivais encore au pays.

Mais depuis quelques mois, il y a quand même quelque chose qui m’a interpellé : ces jours-ci on s’est rapproché un peu plus du credo national et en même temps on s’en est terriblement éloigné. Vous savez, ce truc qui parle de liberté, d’égalité et de fraternité.

Je pense que vous avez compris ce à quoi je fais allusion. Le vote légalisant le mariage gay bien entendu. « Mariage pour tous » qu’ils appellent ça au pays. Drôle d’appellation, mais bon passons : une des dernières ségrégations légales existant en France est tombée et ça c’est quelque chose de bien. Vraiment. Égalité, tout ça…Mais là où la surprise est venue, en 2013, alors que moi et beaucoup d’autres trouvons cette loi évidente et due depuis plusieurs années, c’est que le loup est sorti du bois.

Je savais que mon pays avait du mal à se débarrasser de la frange la plus puante de sa pensée (raciste, xénophobe, autoritariste, etc.) mais je pensais que l’homophobie et l’intégrisme religieux avaient été relégués ces dernières années dans les coins les plus sombres et minuscules de notre pays.Voilà que cette avancée de notre société les a fait ressortir au grand jour. J’avais été trop optimiste de penser qu’ils avaient presque disparus. Ils étaient toujours bien présents, juste cachés. Ils ne le sont plus.

Quelles vont en être les conséquences ?

Nul ne le sait. Mais ce que je voyais déjà il y a quelques années et que je vois de plus en plus, c’est que la partie « fraternité » de notre République part de plus en plus en lambeaux. Même si je voudrais blâmer Nicolas le très petit, ancien Résident de la République pour avoir monté les Français les uns contre les autres au cours de ses cinq années de gesticulations, je crains que le terreau et les graines étaient déjà bien là, il n’a fait que les cultiver et pousser.

J’ai de plus en plus l’impression que la France est devenue un pays où les Français se détestent de plus en plus les uns les autres. Et cela m’attriste grandement, c’est pas avec cette attitude que les choses vont aller mieux. C’est plutôt d’esprit d’union et justement de fraternité dont la France aurait besoin de nos jours. Je pensais naïvement que justement, le mariage gay allait être un pas vers cette union, que les Français allaient réaliser en masse que oui, c’était ridicule qu’au 21e siècle certains couples ne pouvaient se marier ou adopter en notre pays pour des raisons issues d’un autre âge. Mais non, certains vivent encore dans cet autre âge. Certains voudraient encore refuser à leurs concitoyens de disposer des mêmes droits qu’eux.

Une honte.

Mais finissons sur une note positive :

Amis gays, amies lesbiennes, les arrière-gardistes pourront hurler tout ce qu’ils veulent, vous pouvez désormais fonder des familles, vous êtes désormais des citoyens à part entière.

Mes félicitations à vous toutes et tous.(credits photos: 1. G.Julien/AFP – 2. photographe inconnu, site source)

-

Moralisme Electoral

Il y a un truc qui me soûle à peu près à chaque élection. C’est le fait qu’un certain (et conséquent) nombre de personnes se sentent obligés de faire la morale dès que vient le temps de choisir un nouveau monarque.

L’abstentionnisme c’est le mal !

En tête de cette morale, nous avons, la lutte contre l’abstentionnisme.

Je n’en peux plus d’entendre jusqu’à plus soif en période électorale des « Mais surtout allez voter ! » « Il faut voter ! » « Si vous ne votez pas, la fin du monde arrivera. » « Ceux qui n’ont pas voté n’auront pas encore le droit d’avoir une quelconque opinion sur le résultat des élections. »

Décidemment, la machine à laver le cerveau politico-médiatique a bien fonctionné.

Ils oublient juste deux choses :

1. Voter est un droit et non un devoir, chacun est libre ensuite de disposer de ce droit. Choisir de ne pas en faire usage n’ote nullement au citoyen concerné ses autres droits, y compris celui de protester contre le gouvernement mis en place.

Élections, piège à… ? 2. Ne pas voter est devenu dans l’inconscient collectif (inconscient dans le sens irréfléchi bien entendu) synonyme de je-m’en-foutisme, d’inconscience (justement), de manque de respect de ceux qui se sont battus pour qu’on puisse voter (le fait que le contexte et les circonstances ne soient pas comparables leur échappant totalement). Sauf que dans la pratique, c’est rarement le cas.

La plupart (je n’ose dire « la grande majorité » mais je le pense) des abstentionnistes le sont de nos jours – non pas parce qu’ils oublient de voter ou qu’ils s’en fichent (j’en connais toutefois) – mais parce qu’ils font l’acte conscient et réfléchi de ne pas voter. Il existe tout un tas de raisons à cela, je ne vais pas les détailler à moins que vous y teniez vraiment. Je citerai, entre autres, ceux qui pensent que les élections ne sont plus de nos jours qu’une vaste mascarade, que le choix qui nous est proposé n’en est pas un et ne sert qu’à se rendre coupable de perpétuer un système en refusant de le remettre en cause ; en gros on peut toujours choisir en Coca et Pepsi, au final, on boit toujours du Cola. C’est, d’ailleurs, je pense la raison principale pour laquelle les autorités – politiques, médiatiques et autres – mettent tellement un point d’honneur à diaboliser l’abstention. Autoriser un débat et une discussion sains autour de celle-ci serait autoriser à remettre en cause et à réfléchir sur les rouages de la démocratie telle qu’elle nous est proposée (on pourrait dire « imposée ») et ça vous comprendrez qu’ils ne peuvent l’accepter.

Je pourrai aussi citer ceux qui voudraient bien voter blanc, mais comme ce vote-là est considéré comme nul, ils préfèrent ne pas voter ; l’abstention ayant aujourd’hui plus de poids qu’un vote blanc dont personne ne parle et auquel personne même ne pense (quelque chose me dit que si le vote blanc était inclus dans les résultats finaux – et qu’il pourrait donc influer sur le résultat de l’élection – l’abstention serait beaucoup plus faible).

Je suis sûr qu’il y a tout un tas d’autres raisons tout aussi valables les unes que les autres et auxquelles je n’ai pas pensées.

3. Je disais « deux choses » au-dessus, mais il y en a une troisième. Ceux qui ne peuvent pas voter. Ils sont peu nombreux, mais contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes aveuglées par une révérence un peu trop prononcée pour les institutions, cela existe. Je pense en particulier aux Français vivant à l’étranger. Ceux qui ne vivent pas à proximité d’un consulat n’ont bien souvent pas d’autre solution que celle de s’abstenir qu’ils le souhaitant ou non. Le Quai d’Orsay fait tout pour occulter ce fait, à grands coups de pubs mensongères sur toutes les facilités soit disant mises en place pour permettre à tous de voter, mais croyez-moi c’est du vent. Facilité de procuration ? Quand on vit à plusieurs centaines de kilomètres d’un consulat, bien souvent, tous les gens à qui l’on pourrait faire cette procuration n’ont pas plus de facilités que vous à se rendre sur place. Oh, et un détail : pour pouvoir établir la procuration, il faut se rendre… au consulat. Et le vote par correspondance ? Vous penseriez qu’au 21e siècle, la République Française aurait enfin mis en place une telle chose. La réponse est oui ! Mais pour les législatives seulement, pas pour les présidentielles (pourquoi ? aucune idée). Bref, pour les expatriés, bien souvent, l’abstention n’est pas un choix, mais une obligation. Je parle d’expérience. D’ailleurs, il fut suffit de regarder le taux d’abstention des Français à l’étranger qui dépasse presque toujours les 50%.

Le vote utile, le vote par conviction, le vote pour un programme, pour un candidat, contre un candidate, pour des idées, etc.

Si vous avez toutefois décidé de voter, et pensez donc échapper au moralisme ambiant, détrompez-vous, il vous attend au détour d’un bureau de vote !

Peu importe le fait qu’il existe tout un tas de raisons pour voter, que chacun a les siennes, et qu’il n’en existe pas une qui soit la bonne dans l’absolu, vous trouverez toujours quelqu’un qui pensera que sa façon de voter à lui est meilleure que la vôtre.

Et donc quel que soit votre méthode de vote, il y en aura pour vous dire avec le ton le plus péremptoire possible qu’on ne vote pas utile, mais pour ses convictions, que l’on ne vote pas contre un candidat, mais pour des idées, qu’on ne vote pas pour une personne, mais pour un programme. Je pourrais continuer comme ça pendant encore plusieurs lignes, mais ce petit coup de gueule commence à être un peu trop long déjà.

Bref, la dernière fois que je me suis penché sur la chose, il me semblait qu’il n’y avait pas de mode d’emploi livré avec la carte d’électeur, contrairement à ce que pensent bon nombre de mes concitoyens.

Tout ceci était pour vous dire, en gros, qu’il faut arrêter un peu avec ces velléités à devenir un père-la-morale à chaque fois qu’est venu le temps de mettre un bout de papier dans une urne. Il me semble – mais je peux me tromper – que nous sommes encore dans une démocratie, et qu’une des composantes de la chose, c’est de pouvoir faire ce que l’on veut dans un cadre donné (en général donné par la loi) et la façon dont on utilise ou pas son bulletin entre dans ce contexte.

Mais bon, je ne vais quand même pas vous laisser sans faire un poil de morale moi aussi : ceux qui ont voté pour Sarkozy et pour Le Pen sont vraiment des salauds.

À bon entendeur.

-

Théine vs Caféine, le Grand Débat… qui fait pschiiit…

Je voudrais vous parler d’un truc qui m’agace (parmi tant d’autres). Il s’agit des mythes contemporains et autre contre-vérités ayant la vie dure.

La théine, c’est simple, ça n’existe pas.

Répétez après moi : « La théine, ça n’existe pas« .

Allez encore une fois : « La théine, ça n’existe pas ».

Voila.N’ayez crainte, loin de moi l’idée que vous me croyiez sur parole, je vais bien sûr vous expliquer le pourquoi du comment de la chose.

Oui, c’est vrai, le thé contient bien un psychoanaleptique qui, comme son nom l’indique, a pour effet de donner un léger coup de fouet à son consommateur, un peu comme peut le faire café.

Un peu comme le café… Hum… Drôle de coïncidence…

Drôle de coïncidence, effectivement, puisque dans les deux cas, il s’agit d’une seule et même drogue : la caféine.

Bon je l’avoue, quelques lignes plus haut je mentais, la théine ça existe, c’est juste de la caféine appelée par un autre nom. Un autre nom qui a poussé un nombre incalculable de personnes mal informées (voire parfois mal intentionnées) à propager l’idée qu’il s’agirait de deux choses différentes.

Pour la petite histoire, la caféine fut découverte en 1819, la théine en 1827, et c’est en 1838 qu’on a compris qu’il ne s’agissait en fait que d’une seule et même substance.

1838 ! Cela fait 173 ans qu’on sait que caféine et théine ne sont qu’une seule et même chose et pourtant il y en a encore qui ne l’ont pas compris. Quand je vous parlais de mythes ayant la vie dure plus haut… Remarque, il y en a bien qui ne comprennent toujours pas ce qu’est l’évolution, alors pourquoi pas…

Et au passage, ce ne sont pas les deux seuls et uniques noms de cet alcaloïde, il en existe pas mal d’autres (guaranine et d’autres), d’ailleurs si on veut l’appeler par son « vrai » nom, il faudra l’appeler 1,3,7-triméthyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione. Je vous le concède, pas évident à se rappeler. On peut à la limite le simplifier par 1,3,7-triméthylxanthine, méthylthéobromine ou bien méthylthéophylline.

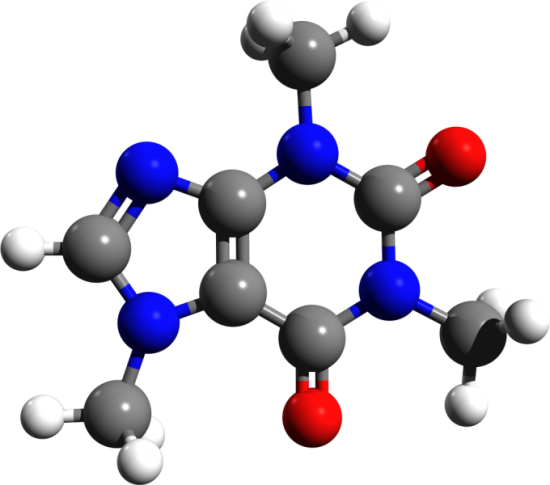

Bref, appelez-la comme vous voulez, la caféine se retrouve dans un certain nombre de plantes : le caféier, le cacaoyer, le théier, la yerba maté, le guarana pour ne citer que les plus connus. Sa formule chimique est C8H10N4O2 et ça ressemble à peu près à ça :

(pour ceux qui n’ont jamais joué au Petit Chimiste dans leur enfance, sachez qu’en gris ce sont les atomes de carbone, en rouge ceux d’oxygène, en bleu ceux d’azote et en blanc, ceux d’hydrogène) Dans ces plantes, la caféine fait plus ou moins office de pesticide naturel, et comme nous le savons tous, les humains en raffolent pour de toutes autres raisons.

Bien entendu, la teneur en caféine varie énormément d’une plante à l’autre. Voici quelques chiffres à titre indicatif (exprimés en pourcentage de caféine) :

- Graine d’Arabica 1,1%

- Graine de Robusta 2,2%

- Fève de Cacao 0,1 à 0,4%

- Graine de Guarana 2 à 4,5%

- Feuille de Thé 2,5 à 5%

Et là, je sais ce que le lecteur se dit :

Ouhla, mais elle est super élevée la teneur en caféine du thé, c’est bizarre ça, le thé c’est moins fort que le café ! C’est n’importe quoi ces chiffres ».

Laissez-moi finir je vous prie, si vous ne m’interrompiez pas de la sorte, vous comprendriez plus vite.

Ça, ce sont les teneurs dans les plantes en elles-même, c’est-à-dire la quantité de caféine que vous absorberiez si vous avaliez la graine, fève ou feuille entière et fraîchement cueillie. Mais à ma connaissance, ce n’est pas ainsi que vous consommez ces plantes. Et n’oubliez pas non plus qu’il s’agit de teneurs exprimées en pourcentages, pas en valeurs absolues.

Voici donc les quantités de caféine (exprimées cette fois-ci en milligrammes) que vous trouverez dans divers produits de consommation :

- Barre de chocolat noir (43 g) 31 mg

- Barre de chocolat au lait (43 g) 10 mg

- Tasse de chocolat chaud (20 cl) 52 mg (environ 250 mg/l)

- Tasse de café moulu (20 cl) 80 à 135 mg (400 à 675 mg/l)

- Tasse de café filtre (20 cl) 115 à 175 mg (575 à 875 mg/l)

- Expresso (44 à 60 ml) 100 mg (1660 à 2270 mg/l)

- Tasse de déca (20 cl) 5 mg (25 mg/l)

- Tasse de thé noir (20 cl) 56 mg (280 mg/l)

- Tasse de thé vert (20cl) 34 mg (170 mg/l)

- Canette de Coca-Cola (35cl) 34 mg (96 mg/l)

- Canette de Red Bull (25cl) 80 mg (320 mg/l)

Donc vous voyez, même si le thé contient plus de caféine que le café dans la nature, ce n’est plus le cas dans votre tasse (les deux plantes étant passées par divers procédés entre-temps : torréfaction et ce genre de choses).

Et là, on va me rétorquer :Oui, mais quand même, l’effet que le thé a sur moi est bien différent de l’effet que peuvent avoir le café, le coca et le reste. »

Certes, mais je ne vous apprendrai rien en vous dévoilant que le café, le thé et le reste, ce n’est pas seulement de l’eau et de la caféine. Il y a un certain nombre d’autres substances ayant elles aussi des effets sur la personne qui les consommera.

Or dans le thé, il y a des tanins, et les tanins ça a – entre autres effets – celui de ralentir l’assimilation de la caféine dans l’organisme.

Et ce n’est pas tout.

Le thé contient aussi plus de théophylline et de théobromine que le café. Deux substances diurétiques et stimulantes, mais pas uniquement.

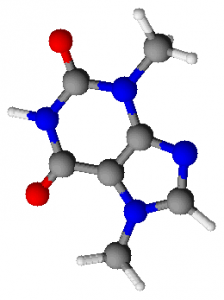

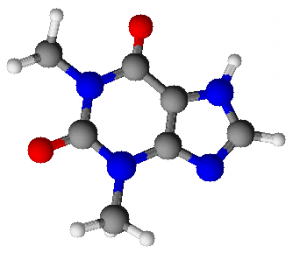

La théobromine (C7H8N4O2) que l’on retrouvera aussi dans le chocolat, est certes un stimulant, mais un stimulant doux, qui affecte l’humeur de manière positive. Quant à la théophylline (C7H8N4O2) elle est aussi un bronchodilatateur.Je m’arrête une seconde car les plus observateurs d’entre vous auront remarqué que ces deux substances ont la même formule chimique. C’est vrai. Mais il s’agit de deux isomères différents. Pour faire simple, une substance chimique quelle qu’elle soit est définie par deux choses : sa formule (le nombre d’atomes par élément dans sa molécule) mais aussi son isomère, c’est à dire la forme qu’a cette molécule, parce que les atomes ne s’assemblent pas forcément de la même manière dès qu’une molécule devient un poil complexe, et cette différence d’assemblage n’est pas seulement cosmétique, c’est elle qui fera de ces deux substances deux produits bien distincts l’un de l’autre et surtout qui leur donnera des propriétés différentes.

Et comme un dessin vaut souvent mieux qu’une longue explication :

Molécule de Théobromine

Molécule de Théophylline Et c’est donc essentiellement par l’action de ces substances (théobromine, théophylline et tanins) que le thé a des effets légèrement différents du café sur l’être humain. Voila, vous savez tout.

Toutefois, un mystère persiste.

Pourquoi, malgré tout cela, il existe toujours un certain nombre de personnes qui restent convaincues que la théine existe en tant que substance différente de la caféine ?

La réponse qui vient automatiquement à l’esprit c’est que les gens ont souvent cette fâcheuse tendance à mal s’informer, voire pas du tout (certains allant jusqu’à penser que la théine est en fait la théophylline ou la théobromine).

Oui, mais pas uniquement.

Fun Fact: Hulk est un grand buveur de thé vert. Il y a aussi des facteurs beaucoup plus sociologiques voire psychologiques.

Voyez-vous, il existe dans nos contrées certaines personnes opposant de manière plus ou moins consciente le thé et le café. En effet, dans certains milieux plus ou moins bobos, post-hippies à fâcheuse tendance new age, il existe un certain ressentiment anti-café, qui serait une boisson mauvaise car stressante, énervante, outil idéal de ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus sans écouter ni leur corps ni la nature ; l’univers non plus, bien entendu. Et comme les bobos tendance hippie/new age ont eux aussi besoin de leur drogue extra-douce légale, il ne peuvent accepter que la substance excitante du thé (boisson paisible, exotique, emplie de sagesse, douce, féminine, yin) soit exactement la même que celle du café (boisson violente, impérialiste, capitaliste, dure, masculine, yang).

Parfois, c’est juste inconscient et à mettre sur un manque général d’éducation et de curiosité intellectuelle.

Parfois, c’est totalement volontaire, par exemple quand c’est un argument commercial.

Le mot théine devient alors l’un de ces termes fourre-tout et un peu magique ou pseudo-scientifique utilisés dans le but d’attirer un certain type de clientèle (un peu comme dans les pubs pour les yaourts ou la lessive, vous savez, les bifidus actifs et autres bêtises du genre).

Vous aurez d’ailleurs remarqué que d’une point de vue émotionnel et sonore, caféine ça commence par une occlusive forte suivie de suite après par une fricative, le tout donnant une certaine violence au terme de même qu’une tonalité presque déplaisante. Alors que son côté théine, même si ça commence aussi par une occlusive, celle-ci est beaucoup moins agressive et surtout ensuite, tout n’est que douceur et consonances aqueuses.

La tasse de café de trop Donc oui certains vendeurs (et consommateurs) de thé y tiennent à leur théine qui leur sert à essayer de montrer que leur produit à eux, il est naturel et bénéfique en plus d’être exotique, et que cela fait d’eux des personnes bonnes, protectrices de l’environnement et au bon karma. Contrairement à ces mécréants ignorants qui aiment s’empoisonner au café à longueur de journée et détruire la Terre par la même occasion.

Une prochaine fois, je vous parlerai des conditions de travail des cultivateurs de thé.

-

De l’évolution du discours présidentiel télévisé en France sous la Ve République.

Juste une petite brève aujourd’hui pour retranscrire une vague réflexion que j’ai eue ce matin sous la douche (oui, je pense à des trucs bizarres sous la douche, mais ne me jugez pas avant de regarder ce à quoi vous pensez vous-mêmes).

De De Gaulle à Mitterrand ce discours pouvait se résumer à :

Le Monarque s’adresse à la France qui, unie devant son écran, l’écoute comme un seul homme, annoncer la destinée prochaine de la Nation !

Puis avec Chirac se fut :

Le Président Chirac parle aux Français.

Aujourd’hui c’est :

Sarko fait son opération de com’

Loin de moi l’idée de porter un quelconque jugement par contre.