Certains d’entre vous le savent, d’autres non, mais je suis professeur d’université dans une petite ville japonaise.

Comme cette pandémie nous retourne tous un peu dans tous les sens, je m’étais dit qu’écrire un peu dessus, ça aiderait à faire sens de la situation. Et comme je l’écris dans un journal avec un « smart pen », je me suis aussi dit que pourquoi ne pas le partager ici avec vous, ça vous donnera un peu une idée de ce qu’il se passe au Japon.

Prologue

Il y a peu, j’étais tombé sur un article conseillant aux gens de tenir un journal, en papier, dans le but de laisser des documents aux futurs historiens. Des documents autres que les documents « officiels » de l’Histoire.

Cela tombe bien, j’aime bien écrire, et avec un « smart pen », je peux faire d’une pierre deux coups et utiliser ces écrits pour mon blog aussi sans avoir à tout retaper. 🙂

Et puis c’est le bon moment pour commencer : nous vivons une période historique après tout.

Donc commençons, nous verrons bien où cela nous mènera.

5 avril 2020

Je débute ce journal au meilleur et au pire des moments : alors qu’une pandémie est en train de mettre un sacré bordel à peu près partout sur la Terre.

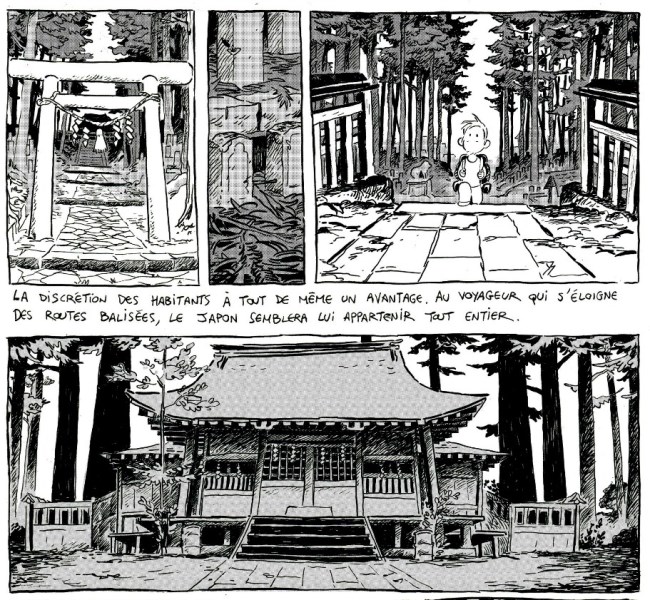

Et, là tout de suite, je vis soit dans le meilleur soit dans le pire des pays pour faire face à cette crise. Car comme à son habitude, le Japon se distingue du reste du monde.

Le pays fut l’un des tout premiers touchés par le coronavirus Covid-19, et pourtant, il semble être l’un des pays les moins atteints au moment où j’écris ces lignes.

Pour mémoire, le premier cas de personne infectée au Japon remonte aux tous premiers jours de l’épidémie, alors qu’elle était à peine une arrière pensée en Occident. Mais alors que ses voisins, la Corée du Sud et Taïwan ont – entre autres choses – testé le plus de monde possible, au Japon les tests sont restés – et restent encore – très limités.

La gestion officielle de la chose était d’isoler rapidement les personnes infectées et de ne tester que leur entourage direct. Bref contrairement à ses voisins d’abord et au reste du monde ensuite, l’épidémie au Japon semblait très limitée.

Mais les chiffres très bas ne dupait pas grand monde : le Japon devait accueillir les Jeux Olympiques l’été venu . Tout ce qui a n’importe quelle forme de pouvoir au Japon (politique, économique, médiatique et autres) avait tout misé sur les JO dans l’espoir de rééditer le « miracle » de 1964, ignorant que le monde et les Jeux d’alors ne sont plus les mêmes que ceux d’aujourd’hui.

Bref tout cela a ralenti toute réaction des autorités face à l’épidémie, il était question de la minimiser bien entendu. Jusqu’à ce qu’ils n’eurent d’autre choix que de se rendent enfin à l’évidence – même si par magie l’épidémie restait faible au Japon, ce n’était plus du tout de ça dont il s’agissait. Le reste du monde était quand même sans dessus dessous ; personne n’allait venir, ni athlètes, ni visiteurs.

Et « étrangement », une fois les JO, repoussés – j’ai failli dire annulés, je ne serai pas surpris s’ils le sont, la situation sera-t-elle réglée l’an prochain ? – le nombre de personnes touchées par le virus au Japon à commencé à augmenter de plus en plus vite.

On en est là aujourd’hui.

Et je vais essayer de faire sens de ce qu’il est en train de se passer – autant pour moi que pour vous .

Commençons par la réaction des Japonais, en particulier du côté de chez moi – la situation est, je pense, un peu différente dans les grandes villes.

En février, tout le monde a eu peur, les masques sont apparus sur tout les visages. Les Japonais sont un poil « germophobes » et on pouvait le ressentir un peu partout.

Mais voila, les Japonais confondent trop souvent l’impression de danger avec le danger réel – ou à l’opposé, mais c’est le même résultat – l’impression de sécurité avec la sécurité réelle.

Et donc au bout de quelques jours / semaines, une fois le devoir social d’inquiétude accompli, la tension s’est relâchée surtout que – au moins ici et au moins officiellement – le nombre de personnes touchées restait extrêmement bas.

Maintenant, et depuis quelque temps, la vie quotidienne est pratiquement identique à la vie quotidienne en temps normal. La majorité des gens ne s’inquiète plus.

Et le gouvernement ?

Fin février, alors qu’il était de plus en plus critiqué pour sa passivité, le Premier Ministre, Shinzo Abe, a décidé unilatéralement et sans en avertir personne, de faire fermer toutes les écoles pendant environ un mois. Mesure pas vraiment nécessaire à ce moment-là, totalement inutile car non accompagnée d’aucune autre mesure préventive et compliquant grandement la vie des familles dont

les deux parents travaillent.

Vous savez le pire ?

Les écoles maternelles n’étaient pas incluses dans la fermeture (les universités non plus, mais les étudiants étaient en vacances jusqu’en avril à ce moment-là).

Bref, il ne s’agissait que d’une mesure politique. Pour montrer qu’il ne faisait pas rien.

Et un mois plus tard ? C’est la rentrée ! La plupart des écoles rouvrent cette semaine. Y compris pour mes enfants , y compris pour moi. Ah, si, dans mon cas la rentrée a été repoussée d’une semaine. Pourquoi ? Allez savoir.

Si, certainement pour laisser un peu de temps à tout un chacun de se retourner. Et peut-être pour laisser le temps aux étudiants venant de regions plus touchées de se mettre en quarantaine avant la rentrée. Parce qu’apparemment quelque part dans les hautes sphères de l’administration de l’université, des gens pensent que les étudiants vont le faire… d’eux-mêmes…

La semaine dernière, une de mes collègues est tombée sur un groupe de nos étudiants en médecine fêter leurs retrouvailles dans le parc près de chez elle autour d’un grand barbecue ! Nos étudiants en médecine !

Et donc, que se passe-t-il dans mon université ? Pour faire face à l’épidémie ? Pour l’empêcher d’arrivée parmi nous (si le virus n’y est pas déjà à l’insu de tous) ?

Rien !

Absolument rien…

Le début du semestre se préparait comme si de rien n’était. Il n’était juste question que de suivre les directives totalement ridicules du Ministère de l’Éducation :

- Bien aérer les salles de classe.

- Espacer les étudiants d’environ un mètre les uns des autres.

- Interdiction aux étudiants de se parler en classe.

- Port du masque conseillé pour tous.

Oui, ceci est suffisant pour contrer le coronavirus dans un campus selon notre ministère.

Mise à jour (mars 2021) : Je moquais ces mesures qui me semblaient en demi-teinte voila bientôt un an, mais maintenant avec le recul, je me dois de faire mon mea culpa. Ces mesures étaient les bonnes. Une des réussites du Japon et des échecs de l’Occident c’est d’avoir considérer la transmission aérosol comme étant la plus importante depuis le début. Et aujourd’hui, près d’un an plus tard, l’aération et le port du masque s’est généralisé au Japon, et j’hallucine de voir qu’ils restent encore matière à débat dans certains pays, y compris celui qui m’a vu naître.

Lors de notre premiere réunion de début de semestre, devant le manque d’action et d’intérêt apparent pour la chose de la part de la hiérarchie, les professeurs étrangers avons fait un mini coup d’état et avons décidé de déplacer nos classes en ligne.

Le chef de notre section était abasourdi, choqué presque.

J’aime beaucoup vivre au Japon et les Japonais. Sauf dans ces moments-là : quand ils ont une obéissance aveugle envers la hiérarchie, quand ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités et quand ils semblent être complètement étrangers au concept de prévention.

Parce que c’est exactement de quoi il est question ici.

Nous sommes une université publique et personne dans la hiérarchie ne veut aller à l’encontre du ministère (même si d’autres universités ont déjà osé). Et nous sommes dans une région du pays encore peu touchée par l’épidémie, alors pourquoi changer les choses tant que personne n’est officiellement infecté ?

Parce que ne nous y trompons pas : l’université devra fermer ses classes et aller sur internet au premier cas de Covid-19 déclaré sur le campus… Y aller dans l’urgence, sans aucune préparation et en plein milieu de semestre.

Ce que nous essayons de faire – à savoir ne pas attendre d’en arriver là et déplacer les cours en ligne en nos propres termes avant que cela ne devienne une urgence – est un concept totalement étranger pour beaucoup de Japonais.

Pas tous, bien entendu pas tous, mais plus on monte dans la hiérarchie, plus on rencontre de gens adeptes de diverses politiques de l’autruche en cas de situation imprévue, compliquée ou dangereuse.

Ce n’est pas une surprise, ce n’en pas en faisant des choses imprévues et inhabituelles que l’on monte les échelons au Japon.

Depuis une semaine, on en est là.

Mais on est en train de gagner. Peut-être qu’ils sont en train d’accepter. Pour qu’on leur fiche la paix, je ne sais pas (j’exagère, il y a quand même des gens hauts placés qui sont de notre côté), mais on va y arriver.

Pendant ce temps , ma fille a repris l’école lundi, comme l’a demandé le gouvernement de Shinzo Abe. Mais le maire – qui écoute ses administrés – c’est un bon maire, pour ce que j’en connais –

a décidé de les fermer de nouveau dès la fin de la semaine devant la levée de boucliers (qui m’a surprise avouons-le) de la part des résidents de la ville, au moins sur les réseaux sociaux, et contre la décision nationale de rouvrir les écoles.

(à suivre)